Sumpah Pemuda

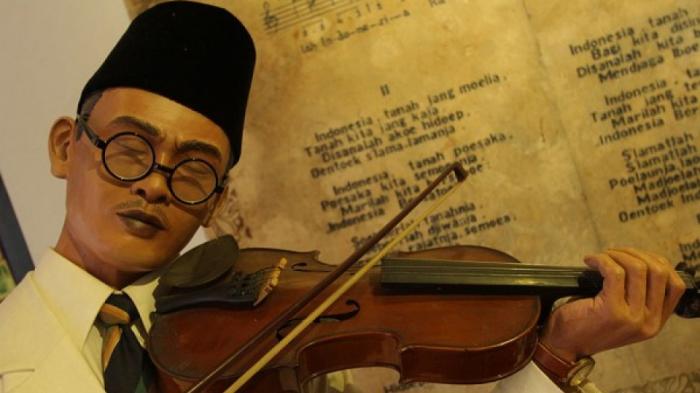

Kisah W.R. Supratman Wartawan yang Memperdengarkan Indonesia Raya di Kongres Pemuda II

Gara-gara lagu yang digubahnya, penjajah membenci dan menahannya. Namun berkat biolanya, pemerintah menganugerahi gelar Pahlawan Nasional.

POSBELITUNG.COM - la lebih dikenal sebagai komponis ketimbang guru, wartawan, atau pengarang. Meski sempat bimbang, akhirnya ia memilih menjadi wartawan sekaligus pencipta lagu perjuangan.

Gara-gara lagu yang digubahnya, penjajah membenci dan menahannya. Namun berkat biolanya, pemerintah menganugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Hingga saat ini tempat lahirnya masih teka-teki. Sebuah sumber mencacat Mesteer Cornells (kini Jatinegara, Jakarta), sementara yang lain menyebut Desa Somongari sebagai tempat kelahiran pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya itu.

“Masyarakat Somongari tahunya W.R. Supratman ya lahir di sini," tutur Sastro Supardi (62), carik alias sekretaris Desa Somongari. Di rumah Soprono, kakak kandung Senen (ibu kandung Wage), Dukuh Trembelang, Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah. Menurut cerita sesepuh Somongari, lanjut Supardi, Pak Wage (demikian warga Somongari menyebutnya, Red.), lahir hari Senin, 9 Maret 1903.

Namun belum genap usia dua bulan, bayi Wage yang lahir pada hari pasaran Jawa, Wage diboyong ke Jatinegara. Di sana, sang ayah, Sersan Djoemeno Senen Sastrosoehardjo sebagai instruktur Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) membuatkan keterangan kelahiran (geboorteacte) Wage dengan nama tambahan Supratman. Wage Supratman resmi menjadi warga tangsi Meester Cornelis.

Sebagai anak laki-laki dari 6 bersaudara - 2 orang saudaranya lagi meninggal - ia amat disayang dan cenderung dimanja ibunya. Bahkan masih menetek hingga uniur 5 tahun, saat masih TK (Frobelschool).

Terlalu dilarang ini-itu, Wage kecil mulai bandel, mogok sekolah kalau tidak diantar-jemput Rukiyem Supratiyah, kakak sulungnya.

Ketika ayahnya pensiun (1910), Wage yang masih menjadi murid SD Budi Utomo, terpaksa ikut boyongan ke Waning Contong, Cimahi, Jawa Barat.

Di tempat baru, bekas anak kolong ini suka ngelayap, dan sering pulang menjelang malam. Saat ibunya meninggal karena sakit, tahun 1912, ia pun tidak di rumah.

Sepeninggal ibunya, Wage, menjadi pemurung, kurus, dan kudisan kedua tangannya. Kian merana sejak ayahnya menikahi Uyek, janda empat anak, tahun 1914.

Sementara Rukiyem Supratiyah yang selalu mendongeng untuknya, diboyong W.M. van Eldik, suaminya, ke Makasar.

Jadi guru sambil nge-band

" Akhir Oktober 1914 teluarga van Eldik menjemputnya untuk tinggal di Kees, kompleks rumah dinas bintara Belanda atau Indo-Belanda, di Makasar. Di sana, ia melanjutkan kelas tiga di ELS (Europees Lagere School), sekolah khusus sinyo-noni dan keturunan Belanda. Sebelumnya, oleh kakak iparnya Wage diaku sebagai anak dan diberi embel-embel nama berbau londo, Rudolf, supaya diterima di ELS. Beberapa bulan merasakan sekolah Belanda, Wage "Rudolf" Supratman keburu dikeluarkan. Ketahuan ia bukan anak kandung Sersan W.M. van Eldik.

Ia menjadi korban politik diskriminasi pemerintah kolonial. Lalu pindah ke sekolah dasar bumiputra sampai lulus pada usia 14 tahun.

Tahun 1919 ia mengantungi ijazah KAE (Klein Ambtenaar Examen). Lulus dari Normaal School; W.R. Supratman menjadi guru bantu (hulp onderwijzer) di sekolah dasar bumiputra di Ujungpandang.

Ketika akan dinaikkan statusnya menjadi guru penuh, dengan syarat dipindah ke Singkang di pedalaman dekat Danau Tempe, ia mengundurkan diri sebagai guru.

Selain karena letaknya terpencil, daerah itu juga masih ada perusuh yang menyerang pos-pos polisi.

Dengan bekal ilmu menggesek biola yang diperoleh dari kakak iparnya, tahun 1920 ia menjadi anggota Black – White Jazz Band. Kelompok musik pimpinan van Eldik ini sering tampil di rumah petinggi Belanda, juga di gedung Balai Kota.

Dari main band, ia memperoleh honor cukup besar dibandingkan dengan gajinya sebagai guru.

Tahun 1923 W.R. Supratman menjadi juru tulis di kantor dagang Firma Nedem. Lalu pindah kerja di kantor pengacara dengan gaji cukup besar. Tapi musik tetap ditekuninya.

Pintar main musik dan juga berduit, ia menjadi idola noni-noni. Di usia awal 20-an, "Meneer Supratman" - demikian mereka menyebutnya - sering ganti teman kencan.

Setiap malam Minggu selesai nge-band, ia pergi berdansa dengan mereka. Tapi tak satu pun gadis betul-betul memikat hatinya.

Berita politik di surat kabar dan ceramah politik H.J.F.M. Sneevliet, pendiri Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV), menggugah minatnya menghadiri rapat, ceramah, dan diskusi berbau politik yang diselenggarakan putra-putri Indonesia. Meski hanya pendengar, keterlibatannya merisaukan keluarga van Eldik.

Politieke Inlichtingen Dienst (PID), jawatan polisi rahasia Belanda, selalu mengamati gerak-geriknya. W.R. Supratman merasa gerah dan tak lagi hadir dalam setiap kegiatan politik.

Juli 1924, ia tiba di Surabaya. Tinggal bersama keluarga Kusnandar Kartodirejo, suami Rukinah Supratinah, kakak kandungnya nomor dua. Akhir tahun 1924, ia menuju ke Cimahi, Jawa Barat.

Kegiatan politik terus diikuti lewat surat kabar Bandung, Kaoem Moeda. Ia pun tergelitik untuk melamar sebagai wartawan, dan diterima sebagai wartawan pembantu.

Untuk tambahan pemasukan, ia merangkap sebagai violis kelompok jazz band yang tampil tetap di Gedung Societeit Bandung. Honornya dua kali lipat gaji sebulan sebagai wartawan.

Tahun 1925 ia pindah ke Surat Kabar Kaoem Kita, juga terbit di Bandung, sebagai pemimpin redaksi. Namun gajinya belum juga memenuhi keperluan hidupnya. Ia lantas merangkap menjadi pembantu kantor berita PAIT (Pers Agehtschap India Timur). Celakanya, PAIT tidak sanggup membayar semestinya, bahkan dua bulan gajinya belum dibayar.

W.R Supratman

Melego pakaian, sepatu, dan arloji

Setelah ±4 bulan di Kaoem Kita, W.R. Supratman mengadu nasib ke Jakarta. Bersama Parada Harahap, ia mendirikan Biro Pers Alpena (Algemene Pers en Nieuws Agent'schap). Belum genap setahun, Alpena senin-kamis kekurangan modal. Ia pun terpaksa melego pakaian, sepatu, dan arlojinya untuk bisa menyambung hidup di Jakarta. Hanya tinggal satu setel jas-celana putih, pakaian kerja dekil, sepasang sepatu, sarung, peci, kacamata, sebuah tas kulit, dan koper pakaian.

Wage sempat bimbang memilih profesi: tetap jadi wartawan atau menggesek biola. Namun ketika Sin Po, surat kabar Cina-Melayu paling luas peredarannya, mencari seorang wartawan Melayu, ia melamar dan diterima sebagai pembantu lepas.

Gedung Pertemuan di Gang Kenari milik Mohammad Husni Thamrin (anggota Volksraad) dan Gedung IC (Indonesisch Clubgebow) Kramat 106 (kini Museum Sumpah Pemuda), Jakarta, makin sering dikunjunginya. Makin banyak pula tokoh pemuda atau pers dikenalnya.

Di antaranya, Saerun (wartawan senior yang mendorong W.R. Supratman menulis buku roman Perawan Desa (1929)--meski urung beredar karena keburu disita Belanda, Haji Agus Salim (pemimpin Surat Kabar Fajar Asia, Jakarta), dan Muhammad Tabrani (redaktur surat kabar Melayu Hindia Baru, juga tokoh Jong Java). Oleh Tabrani, ia diperkenalkan dengan Jamaluddin (Adinegoro) gelar Datuk Marajo Sutari, tokoh Jong Sumatranen Bond, Sumarto dan Suwarso dari Jong Java. Hampir tiap pemimpin pergerakan mengenalnya sebagai Publicist Melayu.

W.R. Supratmari sering memperoleh kesempatan mengikuti macam-macam pertemuan angkatan muda. Antara lain, menghadiri dan meliput Kongres Pemuda Indonesia Pertama yang berlangsung di "Gedung Setan" (sekarang PT Pharmasi) di Jl. Budi Utomo, tanggal 30 April - 2 Mei 1926. Mendengar pidato beberapa tokoh pemuda, ia sempat kagum dan terharu. Rasa itu diungkapkan kepada Tabrani:

"Mas Tabrani, saya terharu kepada semua pidato yang diungkapkan dalam Kongres Pemuda Indonesia Pertama. Teristimewa pidato Mas Tabrani dan Sumarto. Dan cita-cita satu nusa, satu bangsa yang digelari Indonesia Raya itu, saya akan buat. Dan namanya: Indonesia Raya."

Tanggal 27 - 28 Oktober 1928 Wage meliput Kongres Pemuda Indonesia Kedua, yang berlangsung di tiga tempat/yakni Gedung KJB (Katholieke Jongelingen Bond), Gedung Oost Java Bioscoop, dan Gedung IC (Indonesisch Clubgebouw), Kramat 106. Pada 4 Juli 1927 ia hadir meliput peristiwa berdirinya Perserikatan Nasional Indonesia (PNI). Bahkan ia sempat meliput lahirnya perkumpulan Indonesia Muda, pada 31 Desember 1930, pkl. 00.00, di Surakarta. Yang kemudian mengilhami terciptanya lagu Di Timur Matahari, pada awal 1931.

Bersama wartawan lain diundang secara khusus meninjau Kongres Ketiga Indonesia Muda, tanggal 28 Desember 1932 – 2 Januari 1933 di Gedung Nasional Indonesia, Surabaya. Februari 1933, ia berusaha memperoleh keterangan rinci tentang kasus De Zeven Provincien. Dua puluh tiga orang kelasi pribumi kapal perang tersebut protes atas perlakuan diskriminatif menyangkut gaji, jaminan sosial, dll. Mereka menguasai kapal itu dan tewas dibom pesawat Belanda.

Agustus 1933, ia menulis berita penangkapan Ir. Soekarno pada 30 Juli 1933, yang kemudian diasingkan ke Ende, Flores. Masih ada beberapa kegiatan politik lain diliputnya.

Selain kegiatan politik, ia juga meliput kegiatan sosial, peristiwa human interest, dan berita-berita ringan lain. Misalnya tentang nasib kaum buruh Pelabuhan Tanjung Priok yang terbungkuk-bungkuk memanggul karung. Bersama wartawan lain, November 1926, ia meliput peristiwa huru-hara buruh di Tanjung Priok dan pinggiran Betawi, tapi kurang berhasil karena dialangi pihak keamanan. Juga ke Pasar Ikan untuk mengorek praktek pemerasan oleh juragan perahu terhadap nelayan miskin.

Honor yang diterimanya berdasarkan berita yang termuat tidak cukup untuk hidup berdua dengan Salamah - wanita yang dikenalnya sejak akhir tahun 1926. Ia pun merangkap menjadi kolportir atau pencari iklan untuk Sin Po. Sebuah mesin ketik dapat dibelinya.

Tahun 1928 rnereka menyewa sebuah pondok milik Haji Solikhin di Kampung Rawasari. Di sana, konon, mereka menikah secara resmi di hadapan naib. Dua tahun kemudian pindah ke pondok beratap nipah, berlantai tanah milik Akhmad Tabrani, di kawasan itu juga. Dua tahun kemudian, setelah menjual Toko Buku Java miliknya, ia membeli rumah berdinding papan, beratap seng, dan berlantai semen, di daerah yang sama.

Toko Buku Java tersebut terletak di Gang Sentiong, Jakarta Pusat. Selain menjual buku dan majalah, juga ada karya-karya Ir. Soekarno berupa brosur, alat-alat kepanduan, serta hasil kerajinan, macam kopiah, sandal, dasi, sarung, dll.

Mencipta lagu perjuangan

Karena seringnya bergaul dengan pemuda pergerakan, ia tergugah untuk menciptakan lagu perjuangan. Dengan biolanya muncul hasratnya meniru Rouget de Lisle, pencipta lagu La Marseillaise pada masa Revolusi Prancis. Yang kemudian diakui sebagai lagu kebangsaan Prancis.

Terinspirasi jiwa patriotik kaum muda, di sela-sela kesibukan sebagai wartawan, ia berhasil menciptakan mars perjuangan Dari Barat Sampai ke Timoer (1926). Lagu yang konon mirip La Marseillaise ini menjadi populer di kalangan anak muda Betawi. Bahkan mampu membangkitkan semangat juang. Judulnya pun diubah menjadi Dari Sabang Sampai Merauke.

Kemudian menyusul lagu Indonesia, yang diduga konsepnya dibuat pada malam 1 Mei 1926, di pondokannya di daerah Jatinegara. Lagu yang terilhami oleh pidato para tokoh pemuda pada Kongres Pemuda Indonesia Pertama itu, konon, digubah semalam suntuk.

Untuk tidak memancing keributan dengan pihak polisi Belanda, lagu Indonesia diperdengarkan pertama kali secara instrumentalia dengan biola, yakni sebelum pembacaan putusan Kongres Pemuda Indonesia Kedua di Gedung IC, Kramat 106. Selama ±5 menit alunan biola W.R. Supratman, yang mengenakan setelah celana-jas putih, dasi kupu-kupu, peci, dan sepatu putih mengkilap, memukau para hadirin. Gemuruh tepuk tangan menyambut penampilannya. Bahkan ada yang bersuit-suit, berpekik minta diulang lagi. Di luar acara kongres, lagu Indonesia dinyanyikan oleh Dolly (15), putri Haji Agus Salim.

W.R Supratman

Lagu "Indonesia Raja" yang Meraja

Untuk kedua kalinya, W.R. Supratman tampil memperdengarkan lagu ciptaannya dengan biolanya pada November 1928, ketika berlangsung pertemuan pemuda dan mahasiwa di Gedung Komedi (sekarang Gedung Kesenian), di Jl. Kantor Pos. Hadirin berdiri layaknya menghormati lagu kebangsaan.

Atas permintaan sejumlah pemuda dan mahasiswa, notasi dan lirik lagu Indonesia diperbanyak. Sempat pula dimuat dalam edisi mingguan Sin Po bulan November 1928. Menjelang Kongres Kedua PNI di Jakarta, tanggal 18-20 Mei 1929, W.R. Supratman mengubah judul lagu menjadi Indonesia Raja. Lagu dinyanyikan kelompok paduan suara, lantas diikuti segenap hadirin pada pembukaan kongres tersebut. Dalam keputusan kongres, Indonesia Raja diakui sebagai lagu kebangsaan Indonesia.

Ribuan eksemplar pamflet berjudul Indonesia Raja (Lagoe Kebangsaan Indonesia) dicetakkan di percetakan Sin Po, dan dijual dengan harga f0,20 per eksemplar. Di sampul depan, W.R. Supratman tertulis sebagai publicist.

Tahun 1929, lagu Indonesia Raya sempat dipiringhitamkan oleh Firma Tio Tek Hong di Pasar Baru, Jakarta. Tahun 1930, Yo Kim Can konon juga merekam gesekan biola W.R. Supratman yang melantunkan Indonesia Raya dalam piringan hitam. Di mana rekaman itu disimpan, tak jelas. Sementara di Museum Sumpah Pemuda, Jl. Krgmat Raya 106, tersimpan dua buah piringan hitam, namun belum diketahui isi rekamannya.

Tak hanya populer di kalangan pandu, lagu Indonesia Raya kian sering dikumandangkan di seluruh Nusantara. Kepopulerannya membuat pemerintah Hindia Belanda geram dan melarang lagu tersebut dinyanyikan. Karena para pemuda tidak setuju, Gubernur Jenderal Jhr. Mr. A.C.D de Giaeff mengeluarkan edaran yang menyatakan bahwa Indonesia Raya tidak dapat dianggap sebagai lagu kebangsaan, melainkan hanya lagu perkumpulan biasa.

Beberapa lagu menyusul digubahnya, a.l. Indonesia, Hai Ibuku (Jakarta, 1928), Bendera Kita (Jakarta, 1928), Raden Ajeng Kartini atau Ibu Kita Kartini (Jakarta, 1929), Pandoe Indonesia atau himne KBI (Jakarta, 1930), Di Timur Matahari (Jakarta, 1931), Bangunlah Hai Kawan (Jakarta, 1931), himne Parindra dan himne Surya Wirawan (Surabaya, 1937), dan Matahari Terbit (Surabaya, 1938).

Ditangkap dan ditahan PID

September 1933, WR. Supratman mulai sering demam dan sakit bagian dadanya. Tidak jelas penyakit apa, tumor, radang paru-paru, atau TBC. November 1933 kesehatannya kian memburuk. Tugas meliput Kongres Keempat Indonesia Muda di Semarang, akhir Desernber 1933, tak bisa diembannya.,

Dengan uang hasil menjual mesin ketik dan barang berharga miliknya, ia diantar Salamah tetirah ke Cimahi, di rumah orang tuanya. Merasa, agak sembuh, ia memaksa diri pergi menemui Salamah di Kampung Sawah, Jakarta. Namun, wanita yang dicintainya pergi tanpa pesan setelah menjual rumahnya. Gagal menemui Salamah, ia kembali Cimahi. Tahun 1936, meski kesehatannya pulih, ia mohon berhenti dari Sin Po.

Merasa dibuntuti PID, W.R. Supratman mengungsi ke Pemalang, Jawa Tengah, ke rumah R. Menang Kusnendar Kartodirejo, suami Rukinah Supratinah. Tahun 1937 ia pindah ke Jl. Mangga 21, Surabaya, ikut Rukiyem Supratinah (Ny. W.M. van Eldik). Di Surabaya ia berkenalan dengan Dr. Sutomo, pendiri Indonesische Studieclub. Oleh Dr. Sutomo, selaku ketua Parindra (Partai Indonesia Raya), W.R. Supratman diminta mengisi program pendidikan politik Parindra, tapi ia menolak. Kemudian ia menyumbang Parindra dengan himne Parindra dan himne Surya Wirawan (bagian organisasi pemuda Parindra). Dalam Kongres Pertama Parindra Mei 1937, kedua lagu tersebut dinyatakan sebagai lagu resmi Parindra dan Surya Wirawan.

Tanggal 7 Agustus 1938 Minggu, pukul 17.00, W.R. Supratman ditangkap dua anggota PID ketika memimpin para pandu KBI menyanyikan lagu Matahari Terbit, di ruang pemancar radio NIROM (kini RRI). Pihak PID menuduh lagu tersebut untuk mengelu-elukan tentara Jepang yang mulai mengancam kekuasaan imperialisme Belanda di kawasan Asia Tenggara. Setelah ditahan beberapa lama, ia dibebaskan karena PID tak menemukan bukti.

Beberapa hari selepas dari tahanan ia jatuh sakit. Dalam kondisinya yang parah, kepada sahabatnya Imam Supardi (pemimpin redaksi Majalah Penebar Semangat); W.R. Supratman sempat mengeluh, "Mas, saya ini manusia yang bernasib malang. Saya tidak merasa bahagia-dalam percintaan."

Akhir tahun 1926, Mujenah, gadis Pejambon yang ditaksirnya, dijodohkan orang tuanya. Hubungannya dengan janda kembang Salamah pun tidak disetujui saudara-saudaranya. Belakangan istrinya malah pergi meninggalkannya tanpa pamit.

Minggu, 14 Agustus 1938, ia mengeluh badannya lemas. Sehari kemudian ia tak kuat bangkit dari ranjang. Makan disuapi. Buang air pun mesti dibantu dengan menadahkan pispot. Kepada Urip Kasansengari (kakak iparnya, juga tokoh Surya Wiiawan), ia sempat bicara lirih, "Mas, nasibku sudah begini. Inilah yang disukai oleh pemerintah Hindia - Belanda. Biarlah saya meninggal, saya ikhlas. Saya toh sudah beramal, berjuang dengan caraku, dengan biolaku. Saya yakin, Indonesia pasti merdeka."

Tanggal 17 Agustus 1938, sekitar pukul 22.30, ia mengigau, dan sekujur tubuhnya panas, dan menjelang pukul 24.00 ia tak sadarkan diri. Mata terpejam, denyut nadi melemah, napas tersendat-sendat, dan tubuhnya dingin. Sambil menangis, Ny. Van Eldik menggosokkan minyak kayu putih ke sekujur tubuh adiknya. Lewat tengah malam (memasuki hari Kamis, tanggal 18 Agustus 1938), W.R. Supratman meninggal di usia 35 tahun.

Kamis, 18.Agustus 1938, jenazahnya dikebumikan di Kuburan Umum Kapas di Jl. Kenjeran Surabaya. Sanak-saudara dan beberapa sahabatnya hadir melayat. Tanggal 31 Maret 1956, kerangka jenazahnya dipindahkan ke makam Tambak Segaran Wetan, Surabaya.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No..016/T.K./1971, almarhum W.R. Supratman dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Gelar Bintang Maha Putra Utama kelas III juga diperolehnya. Semua itu berkat biolanya, yang kini tersimpan di Museum Gedung Pemuda, Jl. Kramat Raya 106, Jakarta.

Tulisan ini pernah dimuat di Intisari edisi Oktober 1995, dengan judul asli W.R. Supratman Wartawan Berjuang dengan Biolanya.

Sumber : majalah intisari edisi oktober 1995